Más allá de esta rica experiencia, me dediqué, tan pronto como mi salud me lo permitió, a tres actividades fundamentales: leer sobre pintura, escribir (y terminar) mis crónicas de NYC y ver los 30 primeros capítulos de In treatment. Experiencia, esta última, totalmente inédita ya que nunca había visto una serie con esta continuidad. Algo que produce un género intermedio entre el cine y la televisión.

La serie ya la conocía por haber visto capítulos sueltos, pero nunca había podido salir de la confusión que producen los relatos entrecortados. La posibilidad de verla en una dosis consistente permite valorar su excelencia. Desde la idea, que se ciñe estrechamente a un criterio minimalista del relato, pasando por las brillantes actuaciones, siguiendo con el sólido guión y culminando con la infinidad de detalles que van tejiendo las historias para que funcionen como un mecanismo perfecto. Todo puesto el servicio de crear un mundo, lo que es, a mi juicio, lo que define el arte.

Si bien nunca en mi vida fui a un psicólogo, tengo desde siempre una natural desconfianza hacia ese mundo. Sinceramente creo en la real incapacidad de dicha ciencia para ser una verdadera respuesta a los problemas del hombre. Esta desconfianza tiene su raíz en otra, que tiene un carácter metafísico. La convicción de que los problemas humanos nunca pueden ser resueltos desde su misma realidad. En definitiva, lo que se podría enunciar como el fracaso de la inmanencia. Los sistemas inmanentes, como el de Spinoza por ejemplo, son tan extraordinariamente bellos como inútiles a los fines existenciales.

Los desesperados intentos de Paul Weston por curar las neurosis de sus pacientes, y las suyas propias, son un buen ejemplo que refuerza mi natural difidencia. Sin permitirse, porque así son las reglas de esta ciencia, jamás introducir ningún criterio exterior en sus juicios, el terapeuta acompaña con maestría a sus pacientes por los vericuetos de su inconsciente, pero es un paseo del que raramente vuelven sanados. La necesidad de que todo criterio provenga de su propia consciencia hace que la decepción esté asegurada. La consciencia no es, mal que le pese a Kant, apta por sí sola para establecer una ley moral.

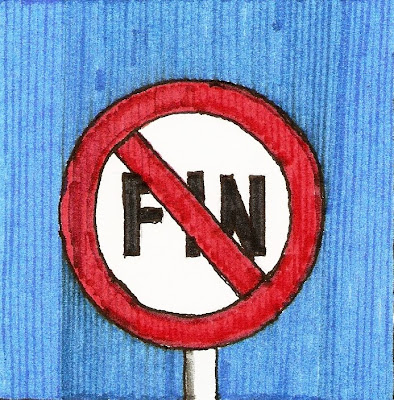

Yo creo que solo la trascendencia, en cualquiera de sus formas, hace al hombre capaz de intentar construir una estructura ética a partir de la cual establecer una conducta. La inmanencia, filosófica o psicoanalítica, siempre me produce una sensación de claustrofobia que termina por resultar insoportable. Veo con desesperación cómo mueren asfixiados en su propia atmósfera paciente y analista, y me dan ganas de correr a abrir las ventanas para que entre en los oscuros laberintos de sus mentes la luz que proviene de lo definitivamente Otro.

Una experiencia parecida a la que tuve cuando salí a la calle después de cinco días de encierro. El “buen día” del lustrabotas de la esquina me hizo saber que estaba nuevamente saludable.