También puede ser el castigo que Dios infiere a quienes perseveran en ofenderlo con ofrendas que repugnas su naturaleza. Esa insistencia tardía en sacrificar humanos era un escándalo para una antigüedad que ya había abandonado hace mucho esas oscuras prácticas. Sobre todo por el carácter de las víctimas, que apenas nacidas eran arrojadas desde la altura de lúgubres templos a la hoguera. Con tozudez, nunca dejaron de ceder ante la seducción de las llamas. Su reina se arrojó a ellas, con todos sus hijos, cuando Roma ya doblegaba sus murallas triples. Aquel imperio frágil terminó como había comenzado. Un perfecto círculo de fuego.

Pero una vez más el mundo la vería resurgir de aquellas cenizas. En aquellos últimos años de débil sujeción a Roma, brillaba nuevamente con una lucidez inusitada. Sus dos puertos de geométricas formas, resabios de la ingeniería púnica, estaban atestados de barcos que cargaban los granos destinados a abastecer a la famélica Europa. Ya se había diluido la sal que plantaran como una sentencia las legiones de Escipión. Ahora concentraba en sus espigones la riqueza de un continente ignoto de marfil y oro.

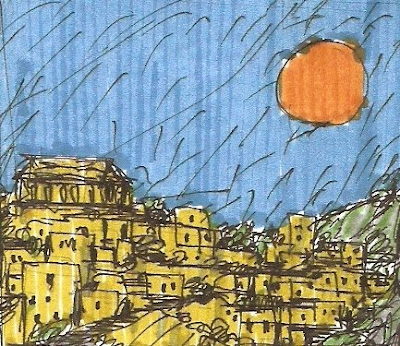

Estaba dominada por una acrópolis que unía a su fortaleza, otrora inexpugnable, templos que los romanos habían suavizado con la dicción latina. A sus pies y hasta el mar se derramaba un caos de gritos y de casas, en donde sobresalían las severas construcciones públicas de un mármol que guardaba para el ocaso un resplandor dorado. Era un lugar sin pasado, con un presente prestado que reunía una diáspora de gentes de lenguas arcanas que se mezclaban con dialectos nuevos. Las calles atestadas de prostitutas y filósofos se ofrecían en un mercado de carne y de espíritu, que arrasaba con cualquier atisbo de virtud mal plantada.

Allí se aprendía la gramática y la retórica en escuelas con jardines suaves. Resabios de estoicos y epicúreos combatían en sus ágoras junto a santones de barbas orientales, faquires de la India y anacoretas de un cristianismo desbocado.

La Iglesia recodaba aún las agrias disputas de Cipriano, y sufría la concurrencia de viejas doctrinas y nuevas herejías.

Quien estaba destinado a ser referente secular de la doctrina se dejó arrastrar por el aluvión de esa ciudad tumultuosa. Sucumbió a sus atracciones, al teatro y a sus mujeres, y recaló en las tranquilas playas de la dualidad maniquea. Los vapores que emanaba la superficie de la urbe hicieron imposible que la fe llegara a ese corazón ardiente. El fuego arrasador de Cartago fue demasiado para su juventud.

+de+IMG_4368.JPG)