sábado, 27 de diciembre de 2008

viernes, 26 de diciembre de 2008

Lo que leí en 2008

14) En busca de la Edad Media, de JACQUES LE GOFF

13) Lógica del sentido, de Gilles DELEUZE

12) La genealogía de la moral, de Friedrich NIETZSCHE

11) Los orígenes del pensamiento griego, de Jean-Pierre VERNANT

10) Temor y temblor, de Sören KIERKEGAARD

9) San Agustín, Perfil humano y religioso, de Erich PRZYWARA

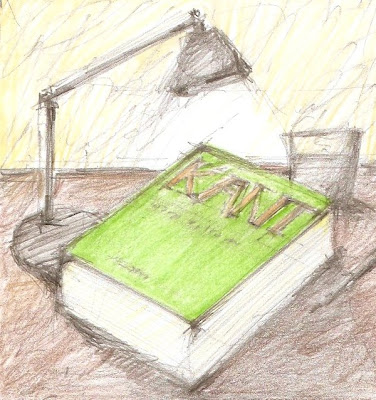

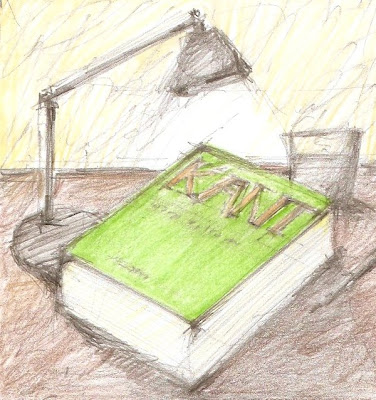

8) Crítica del juicio, de Immanuel KANT

7) Difícil libertad, de Emmanuel LEVINAS

6) El fin del tiempo, de Josef PIEPER

5) Jesús de Nazaret, de Joseph RATZINGER, Benedicto XVI

4) Introducción a la filosofía de la historia, de Raymond ARON

3) Los judíos en la Trama de los Imperios Antiguos, de Enrique J. DUNAYEVICH

2) Exasperación de la filosofía, el Leibniz de Deleuze, de Gilles DELEUZE

1) Cien años de soledad, de Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ

13) Lógica del sentido, de Gilles DELEUZE

12) La genealogía de la moral, de Friedrich NIETZSCHE

11) Los orígenes del pensamiento griego, de Jean-Pierre VERNANT

10) Temor y temblor, de Sören KIERKEGAARD

9) San Agustín, Perfil humano y religioso, de Erich PRZYWARA

8) Crítica del juicio, de Immanuel KANT

7) Difícil libertad, de Emmanuel LEVINAS

6) El fin del tiempo, de Josef PIEPER

5) Jesús de Nazaret, de Joseph RATZINGER, Benedicto XVI

4) Introducción a la filosofía de la historia, de Raymond ARON

3) Los judíos en la Trama de los Imperios Antiguos, de Enrique J. DUNAYEVICH

2) Exasperación de la filosofía, el Leibniz de Deleuze, de Gilles DELEUZE

1) Cien años de soledad, de Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ

Temas:

Aron,

Deleuze,

García Márquez,

Kant,

Kierkegaard,

Le Goff,

Levinas,

Libros,

Nietzsche,

Pieper,

Ratzinger,

San Agustín

jueves, 25 de diciembre de 2008

domingo, 21 de diciembre de 2008

Peras al olmo

En todas las familias reales hay siempre una princesa alocada. Ellas producen escándalos que quitan el sueño a los reyes, pero al mismo tiempo aproximan la plebe a los castillos. El pueblo raso siempre ha adorado estos personajes libertarios que jaquearon con sus deslices los blasones más ilustres. Indómitas a las rigideces de la etiqueta y al tedioso proceder de los rituales de la corte, recuerdan a todos lo humano que se esconde detrás de un soberano. Da la impresión de que sin ellas las dinastías morirían asfixiadas en su propio almidón.

Protagonistas de infidelidades clamorosas o de intrigas urdidas con sublime arte femenino, fueron siempre moneda de cambio para sellar alianzas. Prendas otorgadas para llamar a la paz a señores díscolos con esponsales tan majestuosos como improbables. Contrapunto ineludible, un hilo de aire fresco que se cuela por los corredores de la inexpugnable fortaleza. En el palacio de la manzana siempre brota una pera de espontánea alegría.

Su similitud hace su hermandad reconocible. Empezando por la piel de idéntica sustancia, solo diferenciada por el accidente del color. Ese amarillo suave que es una promesa de frescura. Ambas se consumen siguiendo un idéntico rito que puede ir desde el paciente cuchillo hasta el salvaje tarascón que tritura su masa entre los dientes. Pero, se sabe, las diferencias tienen por madre lo símil y en esa sutil desigualdad se construye una personalidad avasallante. Empezando por su forma esbelta, que revela una femineidad sinuosa que desmerece el aspecto de su parienta. Siguiendo por su jugo, que entrega generosa hasta que desciende por su homónimo accidente hasta bañar el pecho. Por último, el sabor de un dulzor anegado en agua fresca, que se deleita siempre con algo de júbilo.

Ella promete un deseo para ser cumplido sin complejos, más superficial, pero de una intensidad liberadora. Una pasión destinada a morir pronto, que dejará huellas tenues, no como aquella que produjo para siempre la condena del Edén. Nadie la toma tan en serio y pronto recibe el perdón de los pecados juveniles y de los descalabros que tiene la inmadurez como atenuante. Es una compañera deliciosa, pero de esas con las que es difícil establecer uniones duraderas. Son pocos los que en el invierno se acuerdan de las peras.

Su recuerdo está íntimamente ligado al verano y a su desparpajo. Se podría decir que, en comparación con la manzana, es una pésima estudiante. Vive obsesionada por el sonido del mar y gusta ser presentada en mesas de jardín, para servir de postre de almuerzos frugales a base de finas tajadas de fiambre. Sobre todo en mediodías soleados, en donde su cáscara parece brillar con luz propia. Creo que es necesario, para apreciarla, tener una cierta dosis de informalidad y algo de desenfado estival. Es una fruta orgullosa de ser estacional.

La vida sería muy pesada si sólo existieran las manzanas. Dios quiso darnos las peras para recordarnos que quiere hijos alegres. Los espíritus tristes son como los olmos, imposible pedirles que produzcan peras.

Protagonistas de infidelidades clamorosas o de intrigas urdidas con sublime arte femenino, fueron siempre moneda de cambio para sellar alianzas. Prendas otorgadas para llamar a la paz a señores díscolos con esponsales tan majestuosos como improbables. Contrapunto ineludible, un hilo de aire fresco que se cuela por los corredores de la inexpugnable fortaleza. En el palacio de la manzana siempre brota una pera de espontánea alegría.

Su similitud hace su hermandad reconocible. Empezando por la piel de idéntica sustancia, solo diferenciada por el accidente del color. Ese amarillo suave que es una promesa de frescura. Ambas se consumen siguiendo un idéntico rito que puede ir desde el paciente cuchillo hasta el salvaje tarascón que tritura su masa entre los dientes. Pero, se sabe, las diferencias tienen por madre lo símil y en esa sutil desigualdad se construye una personalidad avasallante. Empezando por su forma esbelta, que revela una femineidad sinuosa que desmerece el aspecto de su parienta. Siguiendo por su jugo, que entrega generosa hasta que desciende por su homónimo accidente hasta bañar el pecho. Por último, el sabor de un dulzor anegado en agua fresca, que se deleita siempre con algo de júbilo.

Ella promete un deseo para ser cumplido sin complejos, más superficial, pero de una intensidad liberadora. Una pasión destinada a morir pronto, que dejará huellas tenues, no como aquella que produjo para siempre la condena del Edén. Nadie la toma tan en serio y pronto recibe el perdón de los pecados juveniles y de los descalabros que tiene la inmadurez como atenuante. Es una compañera deliciosa, pero de esas con las que es difícil establecer uniones duraderas. Son pocos los que en el invierno se acuerdan de las peras.

Su recuerdo está íntimamente ligado al verano y a su desparpajo. Se podría decir que, en comparación con la manzana, es una pésima estudiante. Vive obsesionada por el sonido del mar y gusta ser presentada en mesas de jardín, para servir de postre de almuerzos frugales a base de finas tajadas de fiambre. Sobre todo en mediodías soleados, en donde su cáscara parece brillar con luz propia. Creo que es necesario, para apreciarla, tener una cierta dosis de informalidad y algo de desenfado estival. Es una fruta orgullosa de ser estacional.

La vida sería muy pesada si sólo existieran las manzanas. Dios quiso darnos las peras para recordarnos que quiere hijos alegres. Los espíritus tristes son como los olmos, imposible pedirles que produzcan peras.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

La gran manzana

Muchas veces me he preguntado si una manzana no fue un precio algo bajo por el Paraíso. Quién sabe cómo ella se convirtió en el importe para el mayor de los deseos: querer ser como dioses. Quizás haya sido el intenso color de su piel fina, o su forma rotonda, que en sus extremos adquiere sinuosidades de reminiscencias femeninas. Lo que parece descartable es que este privilegio provenga de su sabor, que siempre me pareció por debajo de su fama.

Es verdad que la antigüedad suele ser un factor decisivo a la hora de las soberanías. Y en este caso poseemos un dato mensurable que tiene la frialdad que los números otorgan, lacónicos, como una sentencia inapelable. Es difícil que algo pueda ostentar un cultivo tan ancestral, que se calcula en unos 15.000 años. Épocas hundidas en el primer albor de lo humano, en las orillas de los simios. Su origen se supone en el áspero Cáucaso, pero pronto hay noticias suyas en los inundados verdores del Nilo. Los años son una fuente segura de prestigio.

Sin embargo, no solo el tiempo entreteje el poder. Los reyes siempre han buscado un origen antiguo, pero también enmarañar sus raíces entre divinidades que desbordaran la cronología. La augusta manzana pronto se entremezcló entre los dioses paganos y fue el premio de la famosa disputa de las mujeres olímpicas. En una improbable versión dorada fue el trofeo que recibiera Paris por actuar de juez en aquella frívola disputa femenina. El fallo en favor de Afrodita fue la causa remota de la desgracia de su estirpe, que se perfeccionó mas tarde con el rapto de Elena.

A pesar de sus impresionantes pergaminos, la manzana se presenta humilde, con ese tipo de modestia que solo poseen los que están íntimamente seguros de la valía de su estirpe. Aparece siempre lista para ser consumida sin rodeos, provista de una cáscara comestible, que paradojalmente es la que sostiene su fama. Esta fina piel reivindica la profundidad que esconde siempre la epidermis. Separarla es una tarea que requiere de pericia y pulso firme a la hora del cuchillo, y es también un acto vejatorio. Una manzana pelada pierde toda su fascinación, como un príncipe al que hubieran desnudado unos rabiosos jacobinos de alacena.

Como sucede con las cosas que se nutren en demasía de su aspecto bello, la manzana es una fruta propensa a las traiciones. Aquellas de un rojo parejo y oscuro pueden ser decepcionantes a la hora suprema del alimento. A pesar de tener menor reputación, prefiero esas bastardas verdes, cuya acidez parece sacudir de una siesta a las adormiladas papilas. De todos modos, señal última de nobleza, ninguna de las innumerables variedades podrá ser jamás consumida hasta el final, ya que el centro siempre se resiste tercamente, prefiriendo un destino de tacho de basura al de nuestras recónditas entrañas. La realeza prefiere el olvido a ser devorada totalmente por las muchedumbres famélicas.

La manzana cuenta desde siempre la historia del deseo que, lejos de ser espontáneo, es una lenta construcción humana. Ella es ese objeto que promete conquistar un mundo, pero que, una vez mordido, nos revelará implacable la severa realidad de nuestros límites. Espejo que alumbra quiénes somos, con toda la luz de la manzana.

Es verdad que la antigüedad suele ser un factor decisivo a la hora de las soberanías. Y en este caso poseemos un dato mensurable que tiene la frialdad que los números otorgan, lacónicos, como una sentencia inapelable. Es difícil que algo pueda ostentar un cultivo tan ancestral, que se calcula en unos 15.000 años. Épocas hundidas en el primer albor de lo humano, en las orillas de los simios. Su origen se supone en el áspero Cáucaso, pero pronto hay noticias suyas en los inundados verdores del Nilo. Los años son una fuente segura de prestigio.

Sin embargo, no solo el tiempo entreteje el poder. Los reyes siempre han buscado un origen antiguo, pero también enmarañar sus raíces entre divinidades que desbordaran la cronología. La augusta manzana pronto se entremezcló entre los dioses paganos y fue el premio de la famosa disputa de las mujeres olímpicas. En una improbable versión dorada fue el trofeo que recibiera Paris por actuar de juez en aquella frívola disputa femenina. El fallo en favor de Afrodita fue la causa remota de la desgracia de su estirpe, que se perfeccionó mas tarde con el rapto de Elena.

A pesar de sus impresionantes pergaminos, la manzana se presenta humilde, con ese tipo de modestia que solo poseen los que están íntimamente seguros de la valía de su estirpe. Aparece siempre lista para ser consumida sin rodeos, provista de una cáscara comestible, que paradojalmente es la que sostiene su fama. Esta fina piel reivindica la profundidad que esconde siempre la epidermis. Separarla es una tarea que requiere de pericia y pulso firme a la hora del cuchillo, y es también un acto vejatorio. Una manzana pelada pierde toda su fascinación, como un príncipe al que hubieran desnudado unos rabiosos jacobinos de alacena.

Como sucede con las cosas que se nutren en demasía de su aspecto bello, la manzana es una fruta propensa a las traiciones. Aquellas de un rojo parejo y oscuro pueden ser decepcionantes a la hora suprema del alimento. A pesar de tener menor reputación, prefiero esas bastardas verdes, cuya acidez parece sacudir de una siesta a las adormiladas papilas. De todos modos, señal última de nobleza, ninguna de las innumerables variedades podrá ser jamás consumida hasta el final, ya que el centro siempre se resiste tercamente, prefiriendo un destino de tacho de basura al de nuestras recónditas entrañas. La realeza prefiere el olvido a ser devorada totalmente por las muchedumbres famélicas.

La manzana cuenta desde siempre la historia del deseo que, lejos de ser espontáneo, es una lenta construcción humana. Ella es ese objeto que promete conquistar un mundo, pero que, una vez mordido, nos revelará implacable la severa realidad de nuestros límites. Espejo que alumbra quiénes somos, con toda la luz de la manzana.

sábado, 29 de noviembre de 2008

Post Hegel

Hay obras que intimidan por su tamaño, y este uno de los casos. Sin embargo lo que más temor me produjo al enfrentarme a ella, no fue tanto la dimensión, sino su acabamiento. Su pensamiento es una cima que fue alcanzada trabajosamente, partiendo desde las geométricas praderas cartesianas. Dos siglos de un peregrinar con pasos temerosos al principio, pero que sobre el final construyeron un edificio de una solidez desconcertante. Una montaña que se llamó idealismo y de la que él fue la cumbre.

No me animé a ingresar por la puerta principal a este gigantesco palacio de la razón todopoderosa. Temí quedar desamparado bajo las inmensas cúpulas de sus salones, sin duda desproporcionadas a mis posibilidades de entendimiento. Preferí entonces esa puerta un poco lateral llamada estética y desde allí comencé el intento de abrir una pequeña brecha en ese bloque monolítico. Después vinieron las obras en donde Hegel, desde su cátedra, se hace más accesible al profano. Seguí fielmente, como un alumno esforzado, sus Lecciones de filosofía de la Historia y luego la de su especular Historia de la filosofía. También recibí el apoyo de algunos textos, que fueron como posadas para un caminante, donde un baquiano nos explica el paisaje recién dejado trabajosamente atrás.

Algún día me decidiré por ir a conquistar el centro de su ciudadela, la Fenomenología del Espíritu. Compré un buen ejemplar hace algún tiempo que desde el estante de mi biblioteca me mira desafiante, cada vez que paso rumbo a la cocina. Tarde o temprano le llegará su hora, pero aún no me siento del todo irreverente para cometer esa osadía. Le temo al fracaso.

En Hegel lo primero que sobresale es el sistema, como en esos edificios que acusan la estructura que lo sostienen. En él, todo lo que le sale al encuentro se va trabajosamente reduciendo con un complejo dispositivo llamado dialéctica que es como una matriz donde todo encaja, aun a costa de forzar algo las piezas. Ya se sabe que hay un precio a pagar para que las cosas “cierren”, y el precio es alto si lo que se trata de cuadrar es el Universo. Hegel es a la filosofía lo que Bielsa al fútbol. Ambos corren el peligro que tiene los enamorados de los sistemas. Un disparo por sorpresa que lo haga tambalear, como aquel tiro libre sueco.

La criba de la dialéctica, pone al mundo bajo la monarquía de la razón. Triturados por ella, el hombre y Dios se confunden al punto de perder ambos su identidad. El resultado es un hombre agigantado y un Dios empequeñecido, ambos inservibles para la vida. Desde allí arranca la crítica a su sistema enarbolada en direcciones opuestas por Nietzsche y Kierkegaard. Mas allá de ello, es un hecho que toda la filosofía posterior a Hegel no ha podido eludir medirse con su sistema.

Sin osar confrontar con él, prefiero anotar que, además de instructivo, resulta edificante leerlo porque su fe en el hombre y en su libertad como agente creador no claudica jamás, y ella se impone regular y tozudamente por sobre la necesaria naturaleza. En tiempos en que con tanta culpa nos enfrentamos al mundo es reconfortante alguien que haya pensado que el hombre no era el problema sino la solución.

En sus páginas nunca deja de entreverse la conciencia de una victoria final de las fuerzas del Espíritu, y un sentido de la historia que camina inexorable y con paso sostenido hacia su apoteosis. Y enseña que este optimismo no fue tejido desde la comodidad de su cátedra, sino bajo la tenue luz de una vela, en una pobre habitación de servicio, donde el joven Wilhelm intentaba desasnar a los hijos de un oscuro noble suizo. Allí se forjó este antídoto, que si bien puede resultar excesivo, se levanta aún con una solidez conmovedora contra todas las fuerzas detractoras de la humanidad que recurrentemente apuestan a su fracaso.

No me animé a ingresar por la puerta principal a este gigantesco palacio de la razón todopoderosa. Temí quedar desamparado bajo las inmensas cúpulas de sus salones, sin duda desproporcionadas a mis posibilidades de entendimiento. Preferí entonces esa puerta un poco lateral llamada estética y desde allí comencé el intento de abrir una pequeña brecha en ese bloque monolítico. Después vinieron las obras en donde Hegel, desde su cátedra, se hace más accesible al profano. Seguí fielmente, como un alumno esforzado, sus Lecciones de filosofía de la Historia y luego la de su especular Historia de la filosofía. También recibí el apoyo de algunos textos, que fueron como posadas para un caminante, donde un baquiano nos explica el paisaje recién dejado trabajosamente atrás.

Algún día me decidiré por ir a conquistar el centro de su ciudadela, la Fenomenología del Espíritu. Compré un buen ejemplar hace algún tiempo que desde el estante de mi biblioteca me mira desafiante, cada vez que paso rumbo a la cocina. Tarde o temprano le llegará su hora, pero aún no me siento del todo irreverente para cometer esa osadía. Le temo al fracaso.

En Hegel lo primero que sobresale es el sistema, como en esos edificios que acusan la estructura que lo sostienen. En él, todo lo que le sale al encuentro se va trabajosamente reduciendo con un complejo dispositivo llamado dialéctica que es como una matriz donde todo encaja, aun a costa de forzar algo las piezas. Ya se sabe que hay un precio a pagar para que las cosas “cierren”, y el precio es alto si lo que se trata de cuadrar es el Universo. Hegel es a la filosofía lo que Bielsa al fútbol. Ambos corren el peligro que tiene los enamorados de los sistemas. Un disparo por sorpresa que lo haga tambalear, como aquel tiro libre sueco.

La criba de la dialéctica, pone al mundo bajo la monarquía de la razón. Triturados por ella, el hombre y Dios se confunden al punto de perder ambos su identidad. El resultado es un hombre agigantado y un Dios empequeñecido, ambos inservibles para la vida. Desde allí arranca la crítica a su sistema enarbolada en direcciones opuestas por Nietzsche y Kierkegaard. Mas allá de ello, es un hecho que toda la filosofía posterior a Hegel no ha podido eludir medirse con su sistema.

Sin osar confrontar con él, prefiero anotar que, además de instructivo, resulta edificante leerlo porque su fe en el hombre y en su libertad como agente creador no claudica jamás, y ella se impone regular y tozudamente por sobre la necesaria naturaleza. En tiempos en que con tanta culpa nos enfrentamos al mundo es reconfortante alguien que haya pensado que el hombre no era el problema sino la solución.

En sus páginas nunca deja de entreverse la conciencia de una victoria final de las fuerzas del Espíritu, y un sentido de la historia que camina inexorable y con paso sostenido hacia su apoteosis. Y enseña que este optimismo no fue tejido desde la comodidad de su cátedra, sino bajo la tenue luz de una vela, en una pobre habitación de servicio, donde el joven Wilhelm intentaba desasnar a los hijos de un oscuro noble suizo. Allí se forjó este antídoto, que si bien puede resultar excesivo, se levanta aún con una solidez conmovedora contra todas las fuerzas detractoras de la humanidad que recurrentemente apuestan a su fracaso.

viernes, 28 de noviembre de 2008

sábado, 22 de noviembre de 2008

Chupate esta mandarina

Hay quienes viven opacados por una semejanza. Su destino queda truncado por el parecido a una realidad que convierte su existencia en un crepúsculo sin amanecer. Parecerse a alguien superior puede ser una fortuna, pero también una esclavitud. Sobre todo si la dimensión de la realidad referida es tal, que resulta aplastante. La comparación renueva insistente su proverbial antipatía.

¿Qué hubiera sido de la mandarina si no hubiera existido la naranja? Difícil saberlo. Méritos que determinen la superioridad de esta última no resultan evidentes. Al menos ninguno aparece para justificar que su fama sea tan apabullante. Fundamentalmente si pensamos que la derrotada no carece de virtudes, algunas de ellas excelentes. Pero de nada valen los argumentos en este mundo regido por la frialdad de las encuestas. De todos modos la historia frutal, como otras, está tejida con el amargo hilo de las excusas. Elaborarlas es el camino que al menos impide caer en el que Nietzsche definiera como el peor de los defectos: el resentimiento.

Para comenzar, hay una clara ventaja técnica que se manifiesta a la hora de la maniobra inicial. Basta el hiriente hincado de la uña pulgar para que la cáscara se desprenda sin dificultades de una pulpa a la que concedemos el defecto de su deshilachada apariencia. Sin embargo, esta no oculta lo que constituye su característica más singular, la sutil partición en insinuados gajos. Esta es una rareza práctica y didáctica al mismo tiempo. Como si Dios a la hora de crearla hubiera querido liberarnos de la siempre comprometida tarea de dividir y, al mismo tiempo, impulsarnos a compartir. Una fruta apostólica que parece señalarnos el único camino seguro hacia el Cielo.

Imagino a aquel desprevenido Marco Polo lusitano que, llegado a las orillas de la China, tomó por primera vez confiado entre sus manos esta naranja aboyada. Más allá de su forma, que habrá tomado por alguna deformación de la especie, fue sorprendido por un sabor de suavidad inesperada y leve. Pasado el jugo quedaron en su boca los cadáveres de múltiples semillas, dispuestas a ser escupidas describiendo parabólicas trayectorias hacia el suelo. Tendría algo de poeta aquel curioso comerciante ya que decidió nombrarla con un nombre que recordara su origen para siempre. Con buen humor asoció su color a los trajes de los dignísimos nobles de aquellas lejanías orientales.

Con todo, tanto esplendor tendría su revés, que descubrió cuando pasadas varias horas no podía quitar de sus manos el persistente perfume rancio de aquel fruto, que lo seguía como un perro faldero. Quizá haya sido esa insistencia la que la condenó para siempre a un papel secundario. Se sabe que el olfato es el más discriminador de los sentidos.

Sin embargo, intuyo que la razón más poderosa que explica su opaca realidad anida insospechada en un indómito carácter. Ella, estoy seguro, ocupó su lugar a la sombra de la famosa naranja y lo soporta con la tranquilidad que sólo acompaña a los que eligen su destino. Es reflejo de todos los que se resisten a ser avasallados y sufren las tropelías con orgullo.

El orgullo de jamás ser exprimida.

¿Qué hubiera sido de la mandarina si no hubiera existido la naranja? Difícil saberlo. Méritos que determinen la superioridad de esta última no resultan evidentes. Al menos ninguno aparece para justificar que su fama sea tan apabullante. Fundamentalmente si pensamos que la derrotada no carece de virtudes, algunas de ellas excelentes. Pero de nada valen los argumentos en este mundo regido por la frialdad de las encuestas. De todos modos la historia frutal, como otras, está tejida con el amargo hilo de las excusas. Elaborarlas es el camino que al menos impide caer en el que Nietzsche definiera como el peor de los defectos: el resentimiento.

Para comenzar, hay una clara ventaja técnica que se manifiesta a la hora de la maniobra inicial. Basta el hiriente hincado de la uña pulgar para que la cáscara se desprenda sin dificultades de una pulpa a la que concedemos el defecto de su deshilachada apariencia. Sin embargo, esta no oculta lo que constituye su característica más singular, la sutil partición en insinuados gajos. Esta es una rareza práctica y didáctica al mismo tiempo. Como si Dios a la hora de crearla hubiera querido liberarnos de la siempre comprometida tarea de dividir y, al mismo tiempo, impulsarnos a compartir. Una fruta apostólica que parece señalarnos el único camino seguro hacia el Cielo.

Imagino a aquel desprevenido Marco Polo lusitano que, llegado a las orillas de la China, tomó por primera vez confiado entre sus manos esta naranja aboyada. Más allá de su forma, que habrá tomado por alguna deformación de la especie, fue sorprendido por un sabor de suavidad inesperada y leve. Pasado el jugo quedaron en su boca los cadáveres de múltiples semillas, dispuestas a ser escupidas describiendo parabólicas trayectorias hacia el suelo. Tendría algo de poeta aquel curioso comerciante ya que decidió nombrarla con un nombre que recordara su origen para siempre. Con buen humor asoció su color a los trajes de los dignísimos nobles de aquellas lejanías orientales.

Con todo, tanto esplendor tendría su revés, que descubrió cuando pasadas varias horas no podía quitar de sus manos el persistente perfume rancio de aquel fruto, que lo seguía como un perro faldero. Quizá haya sido esa insistencia la que la condenó para siempre a un papel secundario. Se sabe que el olfato es el más discriminador de los sentidos.

Sin embargo, intuyo que la razón más poderosa que explica su opaca realidad anida insospechada en un indómito carácter. Ella, estoy seguro, ocupó su lugar a la sombra de la famosa naranja y lo soporta con la tranquilidad que sólo acompaña a los que eligen su destino. Es reflejo de todos los que se resisten a ser avasallados y sufren las tropelías con orgullo.

El orgullo de jamás ser exprimida.

domingo, 16 de noviembre de 2008

Banana Republic

En primer lugar está su diseño perfecto que se funda en la practicidad, demostrada en la extrema simpleza con que se consume. Mientras otras necesitan de trabajos quirúrgicos, que obligan al uso de utensilios múltiples para el retiro de sus despreciables coberturas, ella no pide más que una rudimentaria destreza manual. Un golpe seco que desnuque el cabo y un lento deslizarse de pétalos amarillos, bien circunscriptos por góticas nervaduras.

Su cobertura se retira sin dar posibilidad de duda. El límite entre contenido y continente tiene una separación cartesiana, que no deja espacios para grises. La sequedad proverbial aleja el peligro de algún líquido artero, presente en otros frutos de consistencia más obscena. Por último, la cáscara que, liberada de su oficio protector, guarda en su seno un humor sencillo y contundente, con la posibilidad de inverosímiles patinadas.

Es discreta. No deja rastros de su presencia, al contrario de aquellas delatoras que nos persiguen con las huellas de su aroma entre las uñas. La ausencia de carozo es algo que despierta la confianza de lo unívoco. Su interior no guarda el secreto de una descendencia que es el sueño de la eternidad de toda especie. En ausencia de semillas visibles, su reproducción permanece oculta en un casto misterio.

También es honesta. Los pecados de su interior se reflejan con un noble anochecer que se delata en la superficie de su blanca epidermis. No es como otras, en las que la cáscara nada nos dice de su interior, para sorprendernos luego muertas como tubérculos o con un agua insípida en lugar del esperado jugo. Ella, en cambio, espera paciente en una frutera arrumbada que su verdor ceda al fino amarillo y protesta su olvido con callada negrura.

A la hora de servirse, si se quiere esquivar el modo de nuestros antiguos primates, se presta al juego y es la alegría de los niños en improvisadas calesitas. Es generosa a la hora de los maridajes y acepta gustosa la compañía de la sencilla azúcar al azar espolvoreada, de la crema inmaculada o del más argentino dulce de leche. También puede cambiar sin esfuerzo su consistencia y ser humildemente pisoteada para convertirse en un néctar cercano a la olímpica ambrosía. O sucumbir a la atroz violencia de la licuadora para apagar una sed que no desdeña el nutrimiento.

Una vez un compañero de trabajo, en Italia, me contó una historia tremenda. La de un patógeno microorganismo escondido en el cabo que había provocado la enfermedad y posterior muerte de un pariente. Un ínfimo gusano ecuatorial habría resultado letal para este europeo altanero, que sucumbió a una añeja venganza tejida bajo un sol de perpendiculares rayos. Una reacción justificada en siglos de desprecio por la tierra en donde brotan los árboles que le dan vida y la cobijan bajo hojas grandes como techos.

De todos modos, nunca creí del todo aquella historia, la cual puse en seguida en el renglón de las calumnias a este noble fruto. Seguramente fue el producto de un resentimiento cítrico. Una más de las humillaciones que continuamente se despliegan hacia este dorado hijo de los trópicos. Como aquella que une su nombre a la frágil consistencia de las jóvenes y soleadas repúblicas que crecen vecinas a sus plantas. No le temo al escarnio, y me declaro orgulloso y feliz de compartir con ella una nación y también un destino. El de ser bananero.

Su cobertura se retira sin dar posibilidad de duda. El límite entre contenido y continente tiene una separación cartesiana, que no deja espacios para grises. La sequedad proverbial aleja el peligro de algún líquido artero, presente en otros frutos de consistencia más obscena. Por último, la cáscara que, liberada de su oficio protector, guarda en su seno un humor sencillo y contundente, con la posibilidad de inverosímiles patinadas.

Es discreta. No deja rastros de su presencia, al contrario de aquellas delatoras que nos persiguen con las huellas de su aroma entre las uñas. La ausencia de carozo es algo que despierta la confianza de lo unívoco. Su interior no guarda el secreto de una descendencia que es el sueño de la eternidad de toda especie. En ausencia de semillas visibles, su reproducción permanece oculta en un casto misterio.

También es honesta. Los pecados de su interior se reflejan con un noble anochecer que se delata en la superficie de su blanca epidermis. No es como otras, en las que la cáscara nada nos dice de su interior, para sorprendernos luego muertas como tubérculos o con un agua insípida en lugar del esperado jugo. Ella, en cambio, espera paciente en una frutera arrumbada que su verdor ceda al fino amarillo y protesta su olvido con callada negrura.

A la hora de servirse, si se quiere esquivar el modo de nuestros antiguos primates, se presta al juego y es la alegría de los niños en improvisadas calesitas. Es generosa a la hora de los maridajes y acepta gustosa la compañía de la sencilla azúcar al azar espolvoreada, de la crema inmaculada o del más argentino dulce de leche. También puede cambiar sin esfuerzo su consistencia y ser humildemente pisoteada para convertirse en un néctar cercano a la olímpica ambrosía. O sucumbir a la atroz violencia de la licuadora para apagar una sed que no desdeña el nutrimiento.

Una vez un compañero de trabajo, en Italia, me contó una historia tremenda. La de un patógeno microorganismo escondido en el cabo que había provocado la enfermedad y posterior muerte de un pariente. Un ínfimo gusano ecuatorial habría resultado letal para este europeo altanero, que sucumbió a una añeja venganza tejida bajo un sol de perpendiculares rayos. Una reacción justificada en siglos de desprecio por la tierra en donde brotan los árboles que le dan vida y la cobijan bajo hojas grandes como techos.

De todos modos, nunca creí del todo aquella historia, la cual puse en seguida en el renglón de las calumnias a este noble fruto. Seguramente fue el producto de un resentimiento cítrico. Una más de las humillaciones que continuamente se despliegan hacia este dorado hijo de los trópicos. Como aquella que une su nombre a la frágil consistencia de las jóvenes y soleadas repúblicas que crecen vecinas a sus plantas. No le temo al escarnio, y me declaro orgulloso y feliz de compartir con ella una nación y también un destino. El de ser bananero.

sábado, 8 de noviembre de 2008

Recorrido litúrgico

El colectivo nunca tarda más que unos pocos minutos. Hay que aguzar la vista para verlo llegar en el horizonte, por detrás del tráfico intenso de la avenida. Últimamente, algunos llevan coloridos números luminosos, que se divisan ya desde Corrientes. Confieso que me subyuga su puntillosa belleza y también agradezco su eficacia, que viene en ayuda de los que, como yo, son miopes.

Subo con las monedas previamente separadas en el bolsillo y saludo al colectivero, que generalmente responde entre sorprendido y agradecido de que alguien reconozca que la máquina tiene un humano conductor. La ocupación de los asientos es errática, y de acuerdo a la densidad decido si esperar para encontrar un lugar o comenzar con la oración de parado. Si así lo decido, lo más probable es que permanezca de pie hasta el final del viaje.

Lo primero es abrir el libro, ajado por el uso propio y ajeno (ya lo recibí así de mi madre) y buscar en “La palabra al día” si este corresponde a alguna festividad o señala alguna memoria obligatoria. Si quiero llegar a tiempo, debo comenzar antes de cruzar Santa Fe, y al llegar a la curva del Village tendré que haber concluido con la Salmodia. La antífona del cántico evangélico será frente al gótico de ingeniería, las preces frente al otro, minúsculo, de San Agustín. En el Caballito Blanco lo más probable es que ya haya terminado, pero siempre hay que dejar un margen para imprevistos. Todo consume de 15 a 20 minutos.

Se establece una particular sincronía entre el ritmo de la oración y el espacio recorrido, que resulta por demás sugestivo. Es de tipo casi inconsciente, ya que esta se elabora no tanto a partir del sentido de la vista, sino a partir de la simple transmisión del movimiento. El bamboleo a derecha e izquierda, las bruscas paradas, la luz que ilumina más fuerte al atravesar una plaza o la obligada detención en un insobornable semáforo son las marcas que entregan su cadencia al rezo.

Si el tráfico detiene su marcha, produce que un salmo sea saboreado con más intensidad, ya que mi sentido interno me anuncia que aún queda tiempo hasta la próxima curva. Si en cambio una onda verde irrumpe como una ráfaga, las estrofas se sucederán veloces. Se mezclan, con armonía inesperada, las añejas palabras escritas en los antiguos desiertos de la Tierra Prometida con el férreo damero de la geografía porteña. Me sorprende cómo la realidad de aquellos judíos es a menudo tan cercana a la nuestra.

Sucedió hace pocos días que, por alguna razón desconocida, el colectivo debió cambiar su recorrido. Fija la mirada en mi libro, los versos comenzaron a fluir con torpeza. Molesto por esa sensación, levanté la vista y sorprendido me encontré en una ciudad desconocida, como si de repente hubiera despertado en La Plata o en Madrid. La imprevista desconexión entre la lectura y el diario paisaje conocido que constituye el fondo donde la primera se despliega, me produjo una violenta sensación de extrañeza.

Ahora entiendo más aquello que una vez leí en el más oscuro de los libros: “el espacio es algo constituyente del mundo, ya caracterizado a su vez como un elemento estructural del ‘ser en el mundo’ es decir yo mismo”. Y, más adelante, en esas mismas páginas: “todos los ‘dondes’ son descubiertos e interpretados por el ‘ver en torno’, a través de las vías y caminos del cotidiano ‘andar en torno’, no señalados ni fijados midiendo ‘teoréticamente’ el espacio”. Heidegger irrumpe entre mis salmos, lo cual quizás redima su pasado nazi.

Es la última curva muy cerrada, que desde Las Heras dobla en Ocampo. Me apuro a guardar el libro en la mochila y manoteo el timbre mientras pronuncio el final, que ya conozco de memoria: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna”.

Amén.

Subo con las monedas previamente separadas en el bolsillo y saludo al colectivero, que generalmente responde entre sorprendido y agradecido de que alguien reconozca que la máquina tiene un humano conductor. La ocupación de los asientos es errática, y de acuerdo a la densidad decido si esperar para encontrar un lugar o comenzar con la oración de parado. Si así lo decido, lo más probable es que permanezca de pie hasta el final del viaje.

Lo primero es abrir el libro, ajado por el uso propio y ajeno (ya lo recibí así de mi madre) y buscar en “La palabra al día” si este corresponde a alguna festividad o señala alguna memoria obligatoria. Si quiero llegar a tiempo, debo comenzar antes de cruzar Santa Fe, y al llegar a la curva del Village tendré que haber concluido con la Salmodia. La antífona del cántico evangélico será frente al gótico de ingeniería, las preces frente al otro, minúsculo, de San Agustín. En el Caballito Blanco lo más probable es que ya haya terminado, pero siempre hay que dejar un margen para imprevistos. Todo consume de 15 a 20 minutos.

Se establece una particular sincronía entre el ritmo de la oración y el espacio recorrido, que resulta por demás sugestivo. Es de tipo casi inconsciente, ya que esta se elabora no tanto a partir del sentido de la vista, sino a partir de la simple transmisión del movimiento. El bamboleo a derecha e izquierda, las bruscas paradas, la luz que ilumina más fuerte al atravesar una plaza o la obligada detención en un insobornable semáforo son las marcas que entregan su cadencia al rezo.

Si el tráfico detiene su marcha, produce que un salmo sea saboreado con más intensidad, ya que mi sentido interno me anuncia que aún queda tiempo hasta la próxima curva. Si en cambio una onda verde irrumpe como una ráfaga, las estrofas se sucederán veloces. Se mezclan, con armonía inesperada, las añejas palabras escritas en los antiguos desiertos de la Tierra Prometida con el férreo damero de la geografía porteña. Me sorprende cómo la realidad de aquellos judíos es a menudo tan cercana a la nuestra.

Sucedió hace pocos días que, por alguna razón desconocida, el colectivo debió cambiar su recorrido. Fija la mirada en mi libro, los versos comenzaron a fluir con torpeza. Molesto por esa sensación, levanté la vista y sorprendido me encontré en una ciudad desconocida, como si de repente hubiera despertado en La Plata o en Madrid. La imprevista desconexión entre la lectura y el diario paisaje conocido que constituye el fondo donde la primera se despliega, me produjo una violenta sensación de extrañeza.

Ahora entiendo más aquello que una vez leí en el más oscuro de los libros: “el espacio es algo constituyente del mundo, ya caracterizado a su vez como un elemento estructural del ‘ser en el mundo’ es decir yo mismo”. Y, más adelante, en esas mismas páginas: “todos los ‘dondes’ son descubiertos e interpretados por el ‘ver en torno’, a través de las vías y caminos del cotidiano ‘andar en torno’, no señalados ni fijados midiendo ‘teoréticamente’ el espacio”. Heidegger irrumpe entre mis salmos, lo cual quizás redima su pasado nazi.

Es la última curva muy cerrada, que desde Las Heras dobla en Ocampo. Me apuro a guardar el libro en la mochila y manoteo el timbre mientras pronuncio el final, que ya conozco de memoria: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna”.

Amén.

lunes, 27 de octubre de 2008

Post Kierkegaard

Hay una primera sensación que me suscitó la lectura de Kierkegaard que podría definir como extrañeza. No es que su prosa me resulte particularmente oscura, tampoco que me asalte el tedio ni la depresión, ni siquiera la angustia, que, de todos los sentimientos posibles, es su preferido. Lo que me ocurre es una persistente impresión de exclusión, como quien escucha una conversación en un idioma que estudió a la perfección y no comprende por qué ríen los interlocutores. En resumen, entiendo lo que dice, pero a veces no del todo lo que me quiere decir.

Sólo en un segundo momento pude entrar más en contacto con su obra, gracias a comprender que esta sensación es intencional. Kierkegaard es de aquellos que no quiere que nos sintamos cómodos. Para ello impregna su estilo de ironía, que es siempre un arte para el que se necesita un oído entrenado. Después, está el gusto por la poesía que aparece siempre algo disonante con el resto del texto, ejemplos elaborados con esmero de orfebre, que tiene un aire de mitología, sin perder un cierto candor infantil que descoloca. A esto también se agrega su gusto por el disfraz y el extremo perspectivismo que impone a su obra construida con una aparente fragilidad, que mucho tiene de estratégica.

De todos modos, más allá de lo apuntado, hay una razón más profunda que produce esa distancia primera con sus textos. Supongo que se trata de una especie de miopía invertida a la que padezco en la vida real. Es decir, la imposibilidad de ver con nitidez lo que está demasiado cerca. Kierkegaard hace que su filosofía no sea un objeto lejano, sino todo lo contrario, algo adyacente a su propia vida, tanto que no admite diferencias con la misma. Es un existencialista en el sentido más cerrado del término. Su angustia, que es el motor de sus ideas, se aprovisiona directamente tanto de su frustrado amor por Regina como de la pesada sombra paterna. Su subjetividad es absoluta, no es un yo impersonal, sino un individuo concreto el destinatario de su obra.

Esta arma minúscula, que consiste en no apartarse de sí mismo es la que utiliza en modo certero para acercarse a Hegel. Un rival al que no teme, pese a su estatura de cíclope. Lo imagino caminar hacia él con un aire similar al del joven David que escondía en el cuenco de su mano los guijarros que eran su carta de victoria. Así, nuestro héroe danés se presenta multiforme y dispara desde la inhallable ubicuidad de sus seudónimos. Ellos son ciertamente la crítica más feroz al totalitarismo de la razón, que toma distancia para abarcar el Universo, pero es estéril a la hora de enfrentar al individuo que padece angustiado. Sabía, cómo Ulises, que a ciertos enemigos sólo se los combate con la astucia.

La filosofía de este hombre notable no utiliza la razón, sino la fe entendida como paradoja, para entretejer sus ideas, que deliberadamente no constituyen un sistema, sino una trinchera donde se agazapa el individuo rescatado de la masa informe. Aquí es necesario sostenerse en la dureza de lo provisorio, y andar el camino que permita “llegar a ser cristiano”, modelo del hombre que supera toda generalidad, incluso la moral, para enfrentar a Dios, como lo hizo Abraham. Quizás fue esta obsesión por el individuo y la falta de un verdadero sentido eclesial lo que da a su obra su grandeza, pero, al mismo tiempo, es lo que la reviste de la aridez que padece todo existencialismo. De todos modos, conmueve la vida de quien jamás quiso huir de sí mismo y permanecer en el único lugar donde no existe el amparo. Aunque esta actitud produzca temor y, también, temblor.

Sólo en un segundo momento pude entrar más en contacto con su obra, gracias a comprender que esta sensación es intencional. Kierkegaard es de aquellos que no quiere que nos sintamos cómodos. Para ello impregna su estilo de ironía, que es siempre un arte para el que se necesita un oído entrenado. Después, está el gusto por la poesía que aparece siempre algo disonante con el resto del texto, ejemplos elaborados con esmero de orfebre, que tiene un aire de mitología, sin perder un cierto candor infantil que descoloca. A esto también se agrega su gusto por el disfraz y el extremo perspectivismo que impone a su obra construida con una aparente fragilidad, que mucho tiene de estratégica.

De todos modos, más allá de lo apuntado, hay una razón más profunda que produce esa distancia primera con sus textos. Supongo que se trata de una especie de miopía invertida a la que padezco en la vida real. Es decir, la imposibilidad de ver con nitidez lo que está demasiado cerca. Kierkegaard hace que su filosofía no sea un objeto lejano, sino todo lo contrario, algo adyacente a su propia vida, tanto que no admite diferencias con la misma. Es un existencialista en el sentido más cerrado del término. Su angustia, que es el motor de sus ideas, se aprovisiona directamente tanto de su frustrado amor por Regina como de la pesada sombra paterna. Su subjetividad es absoluta, no es un yo impersonal, sino un individuo concreto el destinatario de su obra.

Esta arma minúscula, que consiste en no apartarse de sí mismo es la que utiliza en modo certero para acercarse a Hegel. Un rival al que no teme, pese a su estatura de cíclope. Lo imagino caminar hacia él con un aire similar al del joven David que escondía en el cuenco de su mano los guijarros que eran su carta de victoria. Así, nuestro héroe danés se presenta multiforme y dispara desde la inhallable ubicuidad de sus seudónimos. Ellos son ciertamente la crítica más feroz al totalitarismo de la razón, que toma distancia para abarcar el Universo, pero es estéril a la hora de enfrentar al individuo que padece angustiado. Sabía, cómo Ulises, que a ciertos enemigos sólo se los combate con la astucia.

La filosofía de este hombre notable no utiliza la razón, sino la fe entendida como paradoja, para entretejer sus ideas, que deliberadamente no constituyen un sistema, sino una trinchera donde se agazapa el individuo rescatado de la masa informe. Aquí es necesario sostenerse en la dureza de lo provisorio, y andar el camino que permita “llegar a ser cristiano”, modelo del hombre que supera toda generalidad, incluso la moral, para enfrentar a Dios, como lo hizo Abraham. Quizás fue esta obsesión por el individuo y la falta de un verdadero sentido eclesial lo que da a su obra su grandeza, pero, al mismo tiempo, es lo que la reviste de la aridez que padece todo existencialismo. De todos modos, conmueve la vida de quien jamás quiso huir de sí mismo y permanecer en el único lugar donde no existe el amparo. Aunque esta actitud produzca temor y, también, temblor.

Temas:

Filosofía,

Kierkegaard,

Libros

domingo, 19 de octubre de 2008

Pequeño fin del mundo

La pregunta atraviesa la nave de la Basílica de la Paz como un rayo en una límpida mañana. Brilló como una espada desenvainada sobre la muchedumbre de cabezas asustadas. Concurrieron esperando ansiosos alguna palabra que mitigara el miedo, que les diera un consuelo ante tanta desazón. Pero en esas situaciones sólo son posibles las preguntas. Ellas son las únicas capaces de impulsarnos más allá de la angustia.

Eran habitantes de África, y para ellos Roma más que un lugar era una idea: el Mundo. También entre ellos se contaban quienes se habían arrojado a sus playas en un gesto desesperado. Contaban el horror sufrido con palabras quedas y desgranaban los relatos de cómo habían escapado de la muerte. Huyeron precipitadamente, porque confiaban en que finalmente no sucedería la caída, que alguna fuerza venida de lo profundo de los siglos salvaría la ciudad. Por eso tuvieron que escapar tan de prisa y de reojo vieron esos guerreros gigantescos de cabellos larguísimos y barbas incultas. Corrían librados a sus bárbaros impulsos por las vías sacras. Todavía temblaban al recordarlos.

La impericia de navegantes de aquellos hombres era su única esperanza. Quizás el mar los librara de ellos, pero fue la muerte quien lo hizo. Su frialdad sorprendió al joven guerrero que los conducía, una mañana, cuando se aprestaban ya a cruzar a la otra orilla. Su cuerpo enorme fue enterrado bajo el lecho del río que atravesaba la pequeña cuidad por ellos mismos devastada, de la que ni siquiera conocían el nombre. Pasaron a cuchillo a quienes habían ejecutado ese prodigio de fluvial ingeniería fúnebre y luego dispersaron su furia sin atreverse a intentar la travesía del adusto mar. El río conserva hasta hoy el secreto de su tumba.

Con la muerte de Alarico sólo se atrasó lo inevitable. Otros godos, hunos y los célebres vándalos continuaron la tarea de acabar con el despojo de un imperio derruido. Ha habido en la historia otros finales, pero ninguno tan cercano como ese a la idea de que el mundo terminaba.

Quizás sea bueno recordarlo ante la pequeña escatología de estos días, cuando se anuncian caídas, derrumbes y hecatombes financieras. Supuestas eras que declinan, amaneceres de nuevos sistemas aún desconocidos que guiarán nuestros destinos. Un futuro volátil que rechaza el análisis para alentar teorías de lo incierto. Un tiempo propicio a los profetas profanos que hablan por sí mismos. Poner en la debida proporción los sucesos es una de las funciones de la Historia. Quién sabe, la primera.

Ahora, como entonces, resuena clara la voz de quien recuerda lo temporal de nuestra condición finita. Un hombre anciano nos interpela una vez más sobre la causa de nuestra sorpresa. Quizás el error se repita ahora como entonces, haber dado estamento de eterno a lo que es sólo pasajero.

“¿Te admiras acaso de que se menoscaba el mundo?”

(San Agustín, Sermón 81, noviembre de 410 DC).

Eran habitantes de África, y para ellos Roma más que un lugar era una idea: el Mundo. También entre ellos se contaban quienes se habían arrojado a sus playas en un gesto desesperado. Contaban el horror sufrido con palabras quedas y desgranaban los relatos de cómo habían escapado de la muerte. Huyeron precipitadamente, porque confiaban en que finalmente no sucedería la caída, que alguna fuerza venida de lo profundo de los siglos salvaría la ciudad. Por eso tuvieron que escapar tan de prisa y de reojo vieron esos guerreros gigantescos de cabellos larguísimos y barbas incultas. Corrían librados a sus bárbaros impulsos por las vías sacras. Todavía temblaban al recordarlos.

La impericia de navegantes de aquellos hombres era su única esperanza. Quizás el mar los librara de ellos, pero fue la muerte quien lo hizo. Su frialdad sorprendió al joven guerrero que los conducía, una mañana, cuando se aprestaban ya a cruzar a la otra orilla. Su cuerpo enorme fue enterrado bajo el lecho del río que atravesaba la pequeña cuidad por ellos mismos devastada, de la que ni siquiera conocían el nombre. Pasaron a cuchillo a quienes habían ejecutado ese prodigio de fluvial ingeniería fúnebre y luego dispersaron su furia sin atreverse a intentar la travesía del adusto mar. El río conserva hasta hoy el secreto de su tumba.

Con la muerte de Alarico sólo se atrasó lo inevitable. Otros godos, hunos y los célebres vándalos continuaron la tarea de acabar con el despojo de un imperio derruido. Ha habido en la historia otros finales, pero ninguno tan cercano como ese a la idea de que el mundo terminaba.

Quizás sea bueno recordarlo ante la pequeña escatología de estos días, cuando se anuncian caídas, derrumbes y hecatombes financieras. Supuestas eras que declinan, amaneceres de nuevos sistemas aún desconocidos que guiarán nuestros destinos. Un futuro volátil que rechaza el análisis para alentar teorías de lo incierto. Un tiempo propicio a los profetas profanos que hablan por sí mismos. Poner en la debida proporción los sucesos es una de las funciones de la Historia. Quién sabe, la primera.

Ahora, como entonces, resuena clara la voz de quien recuerda lo temporal de nuestra condición finita. Un hombre anciano nos interpela una vez más sobre la causa de nuestra sorpresa. Quizás el error se repita ahora como entonces, haber dado estamento de eterno a lo que es sólo pasajero.

“¿Te admiras acaso de que se menoscaba el mundo?”

(San Agustín, Sermón 81, noviembre de 410 DC).

domingo, 12 de octubre de 2008

Lugares del alma: 3/ Judea

Judá fue el hijo de Jacob, nacido de su primera esposa Lía, a la que no amaba. Cuarto fruto de un matrimonio que tuvo como origen un engaño pagado con siete años de trabajo a la espera de su verdadero amor, Rebeca. Participó con sus hermanos de la traición a José, y recibió de él su perdón a la sombra de los palacios de Egipto, que serían luego la prisión de su pueblo. La Biblia lo recuerda sólo para contar una historia extraña, en la cual una nueva trampa lo convirtió en amante de su nuera, la astuta Tamar. Todo en su vida resultó atravesado por el fraude, como si proviniera de un equívoco fatal. Sin embargo, fue el elegido para retener entre los suyos la promesa, e hizo que su nombre fuera para siempre el de su pueblo. Las decisiones de Dios siempre sorprenden.

Su descendencia formó una de las doce tribus de Israel que atravesaron el Mar Rojo. Después de aquel largo peregrinar, ocuparon quizás la menos agraciada de las regiones que ofrecía la Tierra Prometida. No había leche ni miel entre sus dones. Sólo un sucederse de montañas pedregosas que zigzagueaban hasta hundiese en un mar espeso, que ahogaba en la sal cualquier intento de vida. Pareciera que el desierto es el único escenario posible para albergar a Dios, quizás por que sólo él puede intentar la quimera de contener lo inabarcable. Lo que no tiene límites visibles puede soñar medirse con lo eterno.

Un paisaje carente de atractivo y un pueblo pequeño pero fiel. De allí surgieron profetas de voces de fuego y también gloria militar. De una de sus ciudades más pequeñas surgiría quien hubiera de lograr reunir al pueblo disperso. Un sueño tan efímero como audaz. Era un rey pecador, pero también poeta de perfectas alabanzas. Lo sucedió su hijo, que pidió la Sabiduría como don solitario. Allí, aunque reticente en un principio, permitió Dios que los hombres le construyeran una morada. Finalmente Él mismo hubo de nacer en esa tierra que llevaría desde entonces el nombre de Santa.

Una ciudad se alza muñida de un prestigio incontrastable. Es más que una ciudad, es el reflejo pálido de una prometida realidad celestial. En ella se consuman los misterios de la fe y se cultivan con esmero los implacables vericuetos de la Ley. En su templo se concurre al encuentro con lo sagrado, mientras los sacerdotes oscurecen la mañana con el humo de sus sangrientos sacrificios. A la sombra de sus pórticos los doctores se esfuerzan por desentrañar un mensaje compuesto de enigmas y profecías, encerrados en sutiles filacterias. El lenguaje de Dios tiene una claridad que a menudo se hace impenetrable a la razón.

Muchas veces he temblado antes de subir a la montaña de Sión. La Ley es un precipicio que esconde una frialdad que asusta y que puede inducir al más cruel de los errores. La trampa de creerme justificado por los nimios méritos del cumplimiento y olvidarme de que la Gracia es siempre la que salva. Cómo olvidar que aquella fue la región de su condena, y cómo desde ese mismo lugar tantas veces apuré también yo el juicio. Subir a Jerusalén es también para mí la hora de la verdad, cuando deberé enfrentar mis propias dudas. Y no temo confesar mis miedos. La cruz es un paisaje que me espanta, aunque sé que su encuentro resulta ineludible. El Gólgota puede aparecer al doblar en una esquina. De todos modos confío que como el Buen Ladrón, recibiré yo también la más consoladora de todas las promesas. La que se cumplirá apenas esa misma tarde se termine.

Su descendencia formó una de las doce tribus de Israel que atravesaron el Mar Rojo. Después de aquel largo peregrinar, ocuparon quizás la menos agraciada de las regiones que ofrecía la Tierra Prometida. No había leche ni miel entre sus dones. Sólo un sucederse de montañas pedregosas que zigzagueaban hasta hundiese en un mar espeso, que ahogaba en la sal cualquier intento de vida. Pareciera que el desierto es el único escenario posible para albergar a Dios, quizás por que sólo él puede intentar la quimera de contener lo inabarcable. Lo que no tiene límites visibles puede soñar medirse con lo eterno.

Un paisaje carente de atractivo y un pueblo pequeño pero fiel. De allí surgieron profetas de voces de fuego y también gloria militar. De una de sus ciudades más pequeñas surgiría quien hubiera de lograr reunir al pueblo disperso. Un sueño tan efímero como audaz. Era un rey pecador, pero también poeta de perfectas alabanzas. Lo sucedió su hijo, que pidió la Sabiduría como don solitario. Allí, aunque reticente en un principio, permitió Dios que los hombres le construyeran una morada. Finalmente Él mismo hubo de nacer en esa tierra que llevaría desde entonces el nombre de Santa.

Una ciudad se alza muñida de un prestigio incontrastable. Es más que una ciudad, es el reflejo pálido de una prometida realidad celestial. En ella se consuman los misterios de la fe y se cultivan con esmero los implacables vericuetos de la Ley. En su templo se concurre al encuentro con lo sagrado, mientras los sacerdotes oscurecen la mañana con el humo de sus sangrientos sacrificios. A la sombra de sus pórticos los doctores se esfuerzan por desentrañar un mensaje compuesto de enigmas y profecías, encerrados en sutiles filacterias. El lenguaje de Dios tiene una claridad que a menudo se hace impenetrable a la razón.

Muchas veces he temblado antes de subir a la montaña de Sión. La Ley es un precipicio que esconde una frialdad que asusta y que puede inducir al más cruel de los errores. La trampa de creerme justificado por los nimios méritos del cumplimiento y olvidarme de que la Gracia es siempre la que salva. Cómo olvidar que aquella fue la región de su condena, y cómo desde ese mismo lugar tantas veces apuré también yo el juicio. Subir a Jerusalén es también para mí la hora de la verdad, cuando deberé enfrentar mis propias dudas. Y no temo confesar mis miedos. La cruz es un paisaje que me espanta, aunque sé que su encuentro resulta ineludible. El Gólgota puede aparecer al doblar en una esquina. De todos modos confío que como el Buen Ladrón, recibiré yo también la más consoladora de todas las promesas. La que se cumplirá apenas esa misma tarde se termine.

viernes, 3 de octubre de 2008

sábado, 27 de septiembre de 2008

Lugares del alma: 2/ Samaría

La soledad sólo se conoce lejos de Dios, y ese fue su destino. Una geografía quebrada de sierras se aprieta entre el gran río y el mar de los fenicios. Al norte queda un valle fértil que la separa de esa adusta tierra de gentiles llamada Galilea. Por el sur la amonesta la soberbia judía que desde la Ciudad Santa le recuerda sus desvíos. Está signada por el esfuerzo que atestiguan las terrazas que recortan la montaña, para permitir que esta otorgue un fruto escaso. Una tierra donde el grano deja lugar al recio olivo, que retuerce su existencia y que también produce la alegría de un vino famoso. Una región que imagino despoblada en un sentido metafísico, es decir vacía.

Y sin embargo supo de un esplendor efímero, pero de una brillantez que nunca tuvieron sus vecinos. Pareció un acierto haber separado su suerte de los descendientes de David. Un reino propio, una libertad merecida y la posibilidad de hacer las cosas a su manera. Fueron doscientos años de una prosperidad algo grosera, pero indudable, durante la cual creyeron que todo era posible. Finalmente, pensaban que sus esfuerzos habían sido coronados y la satisfecha felicidad de aquellos días era la rúbrica que Dios ponía a sus acciones.

Qué necesidad había entonces de adorarlo lejos de casa. Sufrir la humillación de visitar el templo de Salomón, donde eran mirados con envidia. Ya nada tenían que ver con los judíos, sólo un historia lejana de desgracias compartidas, en años de vagar por el desierto. Fabricarían un santuario a su medida, para adorar desde sus propias alturas. También sus montes eran sagrados, un nuevo Sión nacería en Garizím. Allí adorarían a Dios, pero con algunas reducciones, una palabra recortada y un culto más ligero. Después de todo, convenía que Yahvé y Baal se parecieran un poco. Quién sabe si ambos no serían el mismo dios con distinto nombre.

Ese sueño tuvo un día su final. No importa que este fuera anunciado por quienes señalaban el desvío. Nadie tenía ánimo para escuchar los oscuros anuncios de Oseas. La fortuna cerraba los oídos y convertía a los profetas en amargos agoreros movidos por el resentimiento. Irrumpió una mañana el enemigo en aquella fortaleza frágil, que sólo el orgullo había hecho creer inexpugnable. Todo terminó en un instante, fueron deportados, mezclados, humillados y por todos despreciados, condenados a una soledad suprema.

Cuántas veces fui yo una pequeña Samaría. Cada vez que creí poder confiar sólo en mis fuerzas. Cuando olvidé de dónde provienen mis escasos méritos y, confundido, los tomé por propios. Cuando como criatura olvidé haber sido creado. Tantas veces que intenté hacer que Dios tuviera mi medida y tantas otras que creí que mis razones tenían más sustento que su inescrutable voluntad. Y también cuando dudo e intento diluir a Dios en mil ideas, convertirlo en una abstracción que me lo haga manejable.

Samaría es, en definitiva, ese lugar que se llama pecado. Cuando soy despertado de mi propia estupidez, que por pura altivez llamo soberbia, entonces me doy cuenta de que estoy en Samaría. Sin embargo, no pierdo la esperanza, se que Él estará junto al pozo y, sonriendo levemente, me pedirá que llene mi cántaro para darle de beber, aunque yo sea el sediento.

Y sin embargo supo de un esplendor efímero, pero de una brillantez que nunca tuvieron sus vecinos. Pareció un acierto haber separado su suerte de los descendientes de David. Un reino propio, una libertad merecida y la posibilidad de hacer las cosas a su manera. Fueron doscientos años de una prosperidad algo grosera, pero indudable, durante la cual creyeron que todo era posible. Finalmente, pensaban que sus esfuerzos habían sido coronados y la satisfecha felicidad de aquellos días era la rúbrica que Dios ponía a sus acciones.

Qué necesidad había entonces de adorarlo lejos de casa. Sufrir la humillación de visitar el templo de Salomón, donde eran mirados con envidia. Ya nada tenían que ver con los judíos, sólo un historia lejana de desgracias compartidas, en años de vagar por el desierto. Fabricarían un santuario a su medida, para adorar desde sus propias alturas. También sus montes eran sagrados, un nuevo Sión nacería en Garizím. Allí adorarían a Dios, pero con algunas reducciones, una palabra recortada y un culto más ligero. Después de todo, convenía que Yahvé y Baal se parecieran un poco. Quién sabe si ambos no serían el mismo dios con distinto nombre.

Ese sueño tuvo un día su final. No importa que este fuera anunciado por quienes señalaban el desvío. Nadie tenía ánimo para escuchar los oscuros anuncios de Oseas. La fortuna cerraba los oídos y convertía a los profetas en amargos agoreros movidos por el resentimiento. Irrumpió una mañana el enemigo en aquella fortaleza frágil, que sólo el orgullo había hecho creer inexpugnable. Todo terminó en un instante, fueron deportados, mezclados, humillados y por todos despreciados, condenados a una soledad suprema.

Cuántas veces fui yo una pequeña Samaría. Cada vez que creí poder confiar sólo en mis fuerzas. Cuando olvidé de dónde provienen mis escasos méritos y, confundido, los tomé por propios. Cuando como criatura olvidé haber sido creado. Tantas veces que intenté hacer que Dios tuviera mi medida y tantas otras que creí que mis razones tenían más sustento que su inescrutable voluntad. Y también cuando dudo e intento diluir a Dios en mil ideas, convertirlo en una abstracción que me lo haga manejable.

Samaría es, en definitiva, ese lugar que se llama pecado. Cuando soy despertado de mi propia estupidez, que por pura altivez llamo soberbia, entonces me doy cuenta de que estoy en Samaría. Sin embargo, no pierdo la esperanza, se que Él estará junto al pozo y, sonriendo levemente, me pedirá que llene mi cántaro para darle de beber, aunque yo sea el sediento.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Lugares del alma: 1/ Galilea

La naturaleza fue pródiga con ella, porque siempre lo es con las orillas. Riqueza manifiesta en la diversidad de gentes que confluían en un valle fértil. Praderas que descienden onduladas, en una pendiente de trigo que el viento arrulla con una mano suave. Bajan hasta perderse en un lago que recuerda un arpa y que, algunos días, un enojo de viento lo convierte en un mar imprevisto de olas. De su entraña nace el río sagrado que, haciendo un tajo en la tierra, va a terminar en el mar que lleva el nombre final. Un pequeño monte de cabeza plana domina la provincia desde su altura escasa, hasta allí, a veces, se llegan las nubes con su húmeda frescura.

No sobresalía allí una ciudad, si no que, más bien, había un rosario de pequeñas aldeas que imagino de una blancura algo sucia. Las más prósperas se sustentaban con los esquivos peces que la astucia arrancaba al lago. Otras, interiores, se desparramaban entre sembradíos que parcelaban la geografía con cultivos que trabajosamente se extraían de una tierra rica pero avara. El clima es amable, pero los calores fuertes obligan a aprovechar las primeras y las últimas horas del día. Las noches, en cambio, sufren la proximidad helada de un desierto que invita al retiro.

Ubicada próxima al Mediterráneo, desde donde llegaba el bullicio de los animados puertos fenicios. Una región de frontera, surcada a menudo por comerciantes que pasaban a Oriente y que regaban la tierra con la riqueza de estiércol de sus caravanas. La pureza religiosa había sido contaminada como así también el acento, endurecido por la mezcla de lenguas de sonidos indómitos. Sus habitantes se hacían reconocibles por el habla empastada y por sus ademanes rústicos. Eran hombres fieles, pero de una religiosidad desaliñada y poco atenta a los detalles. Padecían de ese tipo de desprecio que se aplica, no a lo distinto, sino a lo defectuoso. Su destino estaba sellado por un refrán que, como una sentencia, clausuraba el futuro: “De allí nada bueno podría salir”.

Galilea es también un lugar en mi alma. Enuncia, antes que nada, la importancia de asumir los riesgos del contacto con lo ajeno. Necesidad de abrirse a costa de inseguridades, para preparar un terreno que quizás sea fértil. Es allí, en esa frontera, donde el mensaje es pronunciado. Sólo en esa confusión de lenguas es posible que resuene la Palabra. Una fisura en la despareja geografía de mi espíritu hace posible la escucha. Aquí también se habla un dialecto duro. Quizás el balbuceo del creyente sea motivo de burla, pero la fe rehuye las claridades que la razón entrega.

También este es un paisaje que amo, el de los días tranquilos. Las iniciales mañanas del anuncio, cuando todo parece posible. Aquellos días en que aún no se dibuja el rostro que tendrán mis derrotas. El sitio donde las esperanzas nacen bajo el signo de lo nuevo, dispuestas a enfrentar los oscuros augurios de mi propio escepticismo. Aun cuando me asista la certeza de que, tarde o temprano, el mar se agitará, yo sé que Él vendrá sobre las aguas.

No sobresalía allí una ciudad, si no que, más bien, había un rosario de pequeñas aldeas que imagino de una blancura algo sucia. Las más prósperas se sustentaban con los esquivos peces que la astucia arrancaba al lago. Otras, interiores, se desparramaban entre sembradíos que parcelaban la geografía con cultivos que trabajosamente se extraían de una tierra rica pero avara. El clima es amable, pero los calores fuertes obligan a aprovechar las primeras y las últimas horas del día. Las noches, en cambio, sufren la proximidad helada de un desierto que invita al retiro.

Ubicada próxima al Mediterráneo, desde donde llegaba el bullicio de los animados puertos fenicios. Una región de frontera, surcada a menudo por comerciantes que pasaban a Oriente y que regaban la tierra con la riqueza de estiércol de sus caravanas. La pureza religiosa había sido contaminada como así también el acento, endurecido por la mezcla de lenguas de sonidos indómitos. Sus habitantes se hacían reconocibles por el habla empastada y por sus ademanes rústicos. Eran hombres fieles, pero de una religiosidad desaliñada y poco atenta a los detalles. Padecían de ese tipo de desprecio que se aplica, no a lo distinto, sino a lo defectuoso. Su destino estaba sellado por un refrán que, como una sentencia, clausuraba el futuro: “De allí nada bueno podría salir”.

Galilea es también un lugar en mi alma. Enuncia, antes que nada, la importancia de asumir los riesgos del contacto con lo ajeno. Necesidad de abrirse a costa de inseguridades, para preparar un terreno que quizás sea fértil. Es allí, en esa frontera, donde el mensaje es pronunciado. Sólo en esa confusión de lenguas es posible que resuene la Palabra. Una fisura en la despareja geografía de mi espíritu hace posible la escucha. Aquí también se habla un dialecto duro. Quizás el balbuceo del creyente sea motivo de burla, pero la fe rehuye las claridades que la razón entrega.

También este es un paisaje que amo, el de los días tranquilos. Las iniciales mañanas del anuncio, cuando todo parece posible. Aquellos días en que aún no se dibuja el rostro que tendrán mis derrotas. El sitio donde las esperanzas nacen bajo el signo de lo nuevo, dispuestas a enfrentar los oscuros augurios de mi propio escepticismo. Aun cuando me asista la certeza de que, tarde o temprano, el mar se agitará, yo sé que Él vendrá sobre las aguas.

martes, 16 de septiembre de 2008

domingo, 14 de septiembre de 2008

Mi elemento

("Un mañana", Luis Alberto Spinetta)

Tan sólo estando así contigo

veo mi elemento

tan sólo estando así contigo

yo veo mi elemento

veo en el silencio

veo en el silencio, amor

veo mi elemento, amor

Y se desvive el alba entre los árboles

rotos de luz y sombra

tan sólo estando así contigo

veo mi elemento

veo en el silencio amor

veo mi elemento amor

Y para escapar de su sueño

lo que yo hago es subirme

en un fuego que pase

¡y el resplandor

se habrá marchado ya de mi piel

cuando en cenizas se torne el cristal

oh, que fantástico viaje!

Y como arena corre el día

día que sigue a noche

día que sigue a noche púrpura

y en mi retina yo separo

el agua del cielo tenue

Y tan sólo estando aquí contigo

yo veo mi elemento

veo mi elemento

veo en el silencio amor

veo mi elemento amor

La metafísica tuvo inicio en el Asia Menor en una orilla de Grecia. Preguntarse por lo que había más allá de las cosas fue una actitud de provincia. Quizás los bordes sean propicios para iniciar ciertas profundidades. Allí se ensayaron diferentes respuestas, buscando una común razón, que en última instancia sostuviera la cambiante realidad. Primero, Tales afirmó que era el agua ese principio; luego, Heráclito apostó al cambiante fuego; más tarde, Anaximandro propuso al aire y, por último, Jenófanes apuntó a la sólida tierra. Todos argumentaron tozudamente que el ente consistía en el despliegue de esa unidad primigenia que permanecía por detrás de la apariencia.

Empédocles fue político, poeta y algo mago. Tuvo un prestigio enorme entre sus contemporáneos que lo consideraron un profeta. Nació en Agrigento, en la soleada Sicilia, y vivió iluminado bajo el más azul de los cielos. Su pensamiento se conecta, sin embargo, más con los jonios del Asia Menor que con los vecinos monjes pitagóricos, seducidos por esas sirenas que son para la razón los números. Animado por una ardiente sed metafísica buscó él también la respuesta a la pregunta sobre la razón del Universo.

El enigma para él se resolvió no en una sola sustancia, como pretendían sus predecesores de Oriente, sino en una mezcla equilibrada de esos principios. Una mixtura bien dosificada de agua, fuego, aire y tierra que una potencia, el amor, ligaba y una maldición, llamada odio, pretendía disociar. El mundo dejó de tener un único solista en el origen para convertirse en una sinfonía que necesitaba de un acuerdo para existir. Maravillosa intuición de equilibrios sutiles que, presentes en toda la naturaleza, lo estaban también en ese pequeño cosmos llamado hombre. A esas cuatro raíces iniciales que entrelazadas conforman la realidad las llamó elementos.

Ver mi elemento se convierte, entonces, en una búsqueda similar a la emprendida por aquellos griegos. Ver, en definitiva, de qué estoy hecho y también cómo me relaciono con el mundo que me rodea, expresado por las bellas imágenes que propone la poesía. Un desfilar de cosas que no son “mi elemento”, pero que están allí cómo secretos testigos de mi existir. Un camino que arranca al amanecer y culmina en el ocaso de los días que nos fueron regalados. Dos condiciones aparecen necesarias para emprender la tarea: hacer silencio y estar en buena compañía.

Cuentan que Empédocles murió arrojándose en el cráter del Etna, quizás desesperado por ver que su complejo elemento no podía escapar a la aridez de la materia. Las respuestas de la ciencia pueden llevar a la desesperación. El hombre, sin embargo, posee otras dimensiones que lo impulsan a lugares inciertos, pero que al mismo tiempo se reconocen provistos de una realidad contundente. Movidos por esta fuerza, podemos intentar asomarnos al misterio de lo que somos. Quizás nuestro elemento sea precisamente el Amor. En eso se funda la Esperanza.

Tan sólo estando así contigo

veo mi elemento

tan sólo estando así contigo

yo veo mi elemento

veo en el silencio

veo en el silencio, amor

veo mi elemento, amor

Y se desvive el alba entre los árboles

rotos de luz y sombra

tan sólo estando así contigo

veo mi elemento

veo en el silencio amor

veo mi elemento amor

Y para escapar de su sueño

lo que yo hago es subirme

en un fuego que pase

¡y el resplandor

se habrá marchado ya de mi piel

cuando en cenizas se torne el cristal

oh, que fantástico viaje!

Y como arena corre el día

día que sigue a noche

día que sigue a noche púrpura

y en mi retina yo separo

el agua del cielo tenue

Y tan sólo estando aquí contigo

yo veo mi elemento

veo mi elemento

veo en el silencio amor

veo mi elemento amor

La metafísica tuvo inicio en el Asia Menor en una orilla de Grecia. Preguntarse por lo que había más allá de las cosas fue una actitud de provincia. Quizás los bordes sean propicios para iniciar ciertas profundidades. Allí se ensayaron diferentes respuestas, buscando una común razón, que en última instancia sostuviera la cambiante realidad. Primero, Tales afirmó que era el agua ese principio; luego, Heráclito apostó al cambiante fuego; más tarde, Anaximandro propuso al aire y, por último, Jenófanes apuntó a la sólida tierra. Todos argumentaron tozudamente que el ente consistía en el despliegue de esa unidad primigenia que permanecía por detrás de la apariencia.

Empédocles fue político, poeta y algo mago. Tuvo un prestigio enorme entre sus contemporáneos que lo consideraron un profeta. Nació en Agrigento, en la soleada Sicilia, y vivió iluminado bajo el más azul de los cielos. Su pensamiento se conecta, sin embargo, más con los jonios del Asia Menor que con los vecinos monjes pitagóricos, seducidos por esas sirenas que son para la razón los números. Animado por una ardiente sed metafísica buscó él también la respuesta a la pregunta sobre la razón del Universo.

El enigma para él se resolvió no en una sola sustancia, como pretendían sus predecesores de Oriente, sino en una mezcla equilibrada de esos principios. Una mixtura bien dosificada de agua, fuego, aire y tierra que una potencia, el amor, ligaba y una maldición, llamada odio, pretendía disociar. El mundo dejó de tener un único solista en el origen para convertirse en una sinfonía que necesitaba de un acuerdo para existir. Maravillosa intuición de equilibrios sutiles que, presentes en toda la naturaleza, lo estaban también en ese pequeño cosmos llamado hombre. A esas cuatro raíces iniciales que entrelazadas conforman la realidad las llamó elementos.

Ver mi elemento se convierte, entonces, en una búsqueda similar a la emprendida por aquellos griegos. Ver, en definitiva, de qué estoy hecho y también cómo me relaciono con el mundo que me rodea, expresado por las bellas imágenes que propone la poesía. Un desfilar de cosas que no son “mi elemento”, pero que están allí cómo secretos testigos de mi existir. Un camino que arranca al amanecer y culmina en el ocaso de los días que nos fueron regalados. Dos condiciones aparecen necesarias para emprender la tarea: hacer silencio y estar en buena compañía.

Cuentan que Empédocles murió arrojándose en el cráter del Etna, quizás desesperado por ver que su complejo elemento no podía escapar a la aridez de la materia. Las respuestas de la ciencia pueden llevar a la desesperación. El hombre, sin embargo, posee otras dimensiones que lo impulsan a lugares inciertos, pero que al mismo tiempo se reconocen provistos de una realidad contundente. Movidos por esta fuerza, podemos intentar asomarnos al misterio de lo que somos. Quizás nuestro elemento sea precisamente el Amor. En eso se funda la Esperanza.

Temas:

Empédocles,

Filosofía,

Heráclito,

Spinetta

domingo, 7 de septiembre de 2008

Post Nietzsche

El interés por la filosofía fue para mí un despertar lento. Llegué por necesidad, guiado por preguntas que me fueron conduciendo, como sonámbulo, hasta sus dominios. Cuando desperté ya estaba dentro de una nueva ciudad, en la que todo me resultaba novedoso y algo extraño. Sin embargo, la curiosidad no es aún la pasión. Ella me surgió, irresistible y desordenada, solamente después de vérmelas con Nietzsche.

A ningún filósofo le dediqué tantas horas de lectura. A sus obras clásicas se sumaron luego los cuatro tomos de la pormenorizada biografía de Paul Janz y también el hermético desandar de su pensamiento que ensayara Heiddegger. Y luego, además, una constelación de otros que de él hablaban, para alabarlo como a un profeta, o para inculparlo de los peores atrocidades de la Historia. Se sabe que Nietzsche es alguien que hace de la indiferencia un sentimiento imposible.

Yo, en tanto, más que empuñar su emblemática masa, me dejé golpear con ella durante largos períodos. Fui percutido por el incesante sucederse de aquellos pequeños párrafos demoledores. Terminé ese viaje lleno de magullones y con algunas marcas, pero entero. Mi fe, endeble como lo es toda creencia profunda, se fortaleció con los embates de la enérgica picota.